- テレワークを推進しているがコミュニケーションに課題を感じている方

- テレワークで部下のマネジメントに苦労している方

- Teamsでのより効率的なコミュニケーション方法が知りたい方

テレワークを推進していくと誰もが一度はぶつかるコミュニケーションに関する課題。

その解決策のひとつとしてツールの活用がありますが、この記事では「researcHR」(リサーチャー)というTeamsと連携して、AIを活用しながら容易にコミュニケーションが取れるサービスを紹介します。

- IT業界に15年以上勤める管理職サラリーマン

- 業務の多くをテレワークで行い、テレワークでの仕事効率化情報発信中

テレワーク下でのマネジメントを解決するツールをいろいろと探した結果、ぜひ使ってみたいと思えるサービスとして、この「researcHR」を発見したので紹介したいと思います。

「researcHR」は比較的公開されている情報が少なめです。

気になった方は無料で資料請求ができるのでぜひ請求してみてください。

researcHR(リサーチャー)とは

researcHR(リサーチャー)は2021年3月にKBE株式会社がリリースした、組織内で「誰が・何を知っているか」を集約・共有するマネジメント支援ツールです。

※テレワークで顔を合わせなくなると、社内でやり取りする人が限定されてどんどん社内のコミュニケーションの幅が狭くなってしまいますよね。

このresearcHRは、Microsoft Teams上に機能を搭載することができて、Teamsでやり取りするような感覚で「日常の情報共有」や「管理職のマネジメントの支援」に効果を発揮します。

Teams上でのやり取りは、自然な形でデータが蓄積されて、共有される仕組みになっています。

また、独自のAI技術により、発信した文章・回答を収集・分析し、発信量や頻度、内容を数値化することでメンバーのコンディションを可視化して、マネジメントにも効果を発揮します。

文章の分析から算出しているため、客観性が高く、具体的な打ち手まで分かることが特徴です。

運営するKBM株式会社とは

researcHRを運営するのは「KBE株式会社」という東工大発のHRtechベンチャー企業です。

「誰が・何を知っているか」を組織内メンバーが把握することが 重要であるという考え方である「トランザクティブ・メモリーの最大化」をミッションに、このresearcHR(リサーチャー)の開発・運営を行っています。

会社概要

会社概要はこちらです。

| 社名 | KBE株式会社(英文名: KBE, Inc.) |

| 所在地 | 東京都渋谷区本町3-49-15 |

| 設立 | 2018年2月22日 |

| 資本金 | 6,880万円 |

| 主要株主 | 経営陣、みらい創造機構 |

| 事業内容 | コンサルティング事業researcHR(リサーチャー)の開発・運営 |

| 代表者 | 白壁 和彦 |

| 従業員数 | 10名 |

沿革

設立以降、リコーや富士通などの大手企業のアクセラレータプログラムで受賞しています。

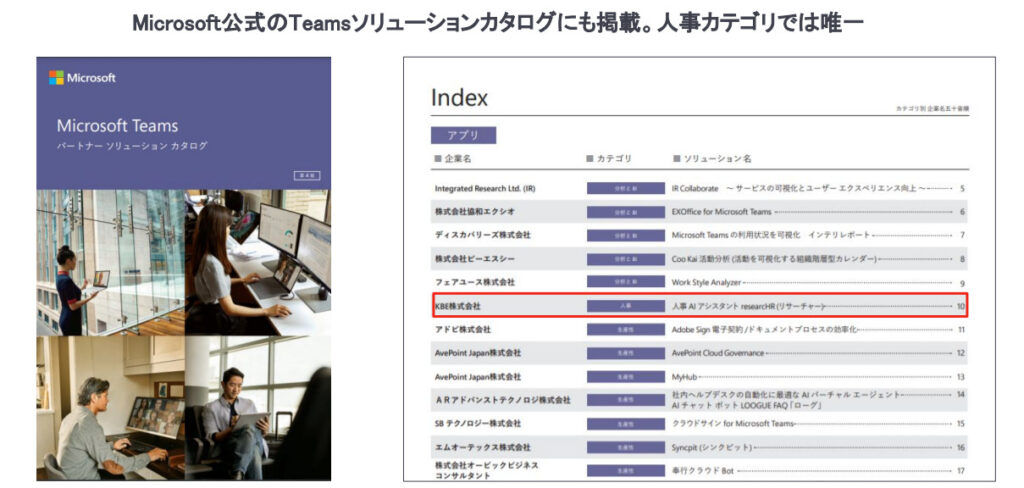

日経新聞にも掲載されており、Teams版をリリースした後にマイクロソフト社公式のTeamsソリューションカタログに掲載、その後Microsoft for Startupsにも採択されています。

| 2020年02月 | シードラウンドにて資金調達を実施 |

| 2020年07月 | 東工大発ベンチャー称号に認定 |

| 2020年09月 | デロイトトーマツベンチャーサポート「Morning Pitch」働き方改革特集 登壇 |

| 2020年10月 | リコーアクセラレータープログラム「TRIBUS(トライバス)2020」優秀賞受賞 |

| 2021年03月 | 富士通アクセラレーター賞 |

| 2021年03月 | 日経新聞に掲載「KBE、社員の状況アプリで共有 Teamsに対応」 |

| 2021年03月 | 人事管理システム「researcHR」、Microsoft Teams版をリリース |

| 2021年05月 | マイクロソフト社公式のTeamsソリューションカタログに掲載 |

| 2021年07月 | 富士通アクセラレータープログラムに採択 |

| 2021年12月 | リコー社と共同でresearcHRを活用した「マネジメントのデジタル化」を開始 |

| 2021年12月 | Microsoft for Startupsに採択 |

researcHRの主な機能5つ

researcHRは一般的なナレッジ共有ツールではなく、Teamsと連携して、自然と情報が共有される仕組みを作れることが特徴です。

そのresearcHRについて、公式ホームページで紹介されている主な機能を5点紹介します。

①ログイン不要、AIが自動でメンバーの状況を定期収集

Teamsへ追加する形で導入できるので、Teamsさえ使っていれば新たにアプリにログインするようなことは不要です。

また、指定したメンバーAIが自動で回答を依頼して、依頼を受けたメンバーはTeamsのチャット画面に表示される会話から回答を入力するので、業務の負担になりにくい設計になっています。

②回答はチームのチャンネルにタイムライン化し、部署別にレポート

メンバーが行った回答は、チームのチャンネルにタイムライン化されます。

そこに「いいね」やコメント入力もできるので、コミュニケーション活性化の効果も期待できます。

また、情報を部署別に自動で整理してレポート作成してくれる機能もあります。

③データはすべて蓄積され、検索もTeams/Slackで完結

メンバーが入力したデータはすべて蓄積されます。

また、フリーテキストで「あいまい検索」可能です。

蓄積された過去のデータから必要な情報を検索することができるため、必要なときに必要な情報に素早くアクセス可能です。

④データでメンバーの活動量を把握、Insightを個人に自動フィードバック

ダッシュボード機能があるため、メンバーごとの利用状況や活動量を視覚的に把握できます。

メンバー個人としても、自分自身の各堂の振り返りに役立つフィードバックが提供されます。

⑤AIが投稿内容から課題を検出、最適な担当者をマッチング

AIが投稿内容を分析して、スキルや課題をタグ付けします。

そうすることで、最適な担当者が提案されるなど、問題の解決を支援してくれるサービスになっています。

私がresearcHRをよいと思ったポイント

私がこのresearcHRがいいと思った一番のポイントは「Teamsに追加して使える」という点です。

私も経験がありますが、このようなツールは導入してから使うことが日常になるまでが課題です。

「導入はしたけど、結局なかなか使われない」「一部の人しか使わないので効果が出ない」ということがよくあります。

その点、このresearcHRはTeamsに追加することで利用できるので、Teamsが浸透している会社であれば、初期導入時の利用者側のハードルがグンと下がります。

Teamsを導入している会社は多くあると思いますし、テレワーク中心の働き方の場合、Teamsの利用度合いも高いと思うので、Teamsに追加して使えるのは、非常に効率よく浸透させられて、結果として効果が出やすいと思いました。

請求した資料中に記載がありましたが、マイクロソフト公式のTeamsソリューションカタログにも掲載されているようです。

しかも、researcHRは、掲載されているソリューションのうち人事カテゴリでは唯一のソリューションとのことです。

マイクロソフト公式カタログに掲載されているのは安心感がありますよね。

気になったので資料請求してみた

気になったので公式ホームページをいろいろと見たのですが、公開されている情報のみでは、少し疑問に思うところもありました。

私が気になったのは、

- Teamsにもいろいろ機能があるが、それに加えてresearcHRを導入する具体的なメリットは何か

- 具体的にどういうシーンで活用ができそうか

- 導入するとしたらどの程度の期間でできるのか

- セキュリティ面は大丈夫そうか

などです。

そこで、公式ホームページから資料請求してみました。

私が請求した資料

私が請求した資料は、

- researcHR概要資料

- 【事例付き】Teams/Slackを活用したマネジメント・情報共有TIPS集

の2点です。

結果として、私が先に記載した気になる点はこの資料を請求して解決しました。

資料請求したら、疑問が解決しました!

資料の内容を少しだけ紹介します。

①researcHR概要資料

こちらの資料は、その名の通りresearcHRの概要説明資料です。

本記事で解説した内容をベースとして、より詳細に解説されていました。

②【事例付き】Teams/Slackを活用したマネジメント・情報共有TIPS集

こちらの資料は概要資料よりももっと現場レベルでの活用に落とし込んだ内容で、すぐに実践できそうな内容が多くありました。

好感を持てたのは、researcHRの説明ばかりではなく、Teamsの機能を紹介しつつ、その上でresearcHRがあるとさらに何が活用できるのかが解説されており、とてもイメージしやすい資料構成でした。

資料のダウンロード方法

最後に資料のダウンロード方法を解説します。

解説と言っても非常にシンプルです。

もちろん無料で資料請求できるので、気になった方は検討されてみてはいかがでしょうか。

- “>公式サイトをクリック

- 資料ダウンロードをクリック

- 必要事項を記入する

- 同意するにチェックを入れて、送信する

まとめ

以上、本記事ではresearcHRというツールを紹介しました。

テレワークはメリットが非常に多くあると思います。

とは言え、組織マネジメントの観点では、工夫しない限りデメリットが生じてしまう可能性があると思っています。

マネジメント観点での対処ももちろんありますが、今回紹介したresearcHRのようなツール活用も含めてテレワークとマネジメントの両立の検討ができればよいのではないかと思いました。

その解決策として、researcHRは選択肢のひとつになり得ると思い、紹介しました。

気になった方は、まず資料請求をご検討ください。